家が完成してもすぐには住めない!? フィリピン不動産と入居許可証とは

フィリピンでマイホーム(住宅)を建てて「さあ引っ越しだ!」と思ったら、実はすぐには住めません。

なぜなら 入居許可証(Occupancy Permit) が必要だからです。

入居許可証(Occupancy Permit)とは?

これは、建物が安全に使えるかどうかを役所がチェックする制度。これがないうちは入居や使用することができません。私たちの場合、入居1ヶ月目でこの許可証の存在を知り、取得に2ヶ月かかったので…

厳密にいうと3ヶ月間自分の家に不法滞在していたことになるわけです。

しかし、こういうことは、フィリピンではよくあること。中には建築許可証も、入居許可証も、不動産屋の手違いで必要書類が集まらないまま建築して住み着いちゃってるご近所もいます。「まあ、後から許可取る事後報告でいいね」的な状態に状況になりがち。

許可証の運用が厳しくなったのは最近のこと

実は、Building Permit(建築許可)やOccupancy Permit(入居許可証)を厳密に適用し始めたのは ここ数年のこと だそう。

以前は建物が完成すれば、そのまま住み始めることができるケースも多く、許可証の存在自体を知らない人も少なくないのが実情。

ところが最近になって、建物の安全性や税収確保の観点から、各自治体が取得を徹底するようになったとのこと。

そのため、今では

- Occupancy Permit がないと電気の本契約ができない

- 建物を売却・賃貸するときにも不利になる

- 多額のペナルティが警告なしに膨らみ続ける

といった影響が出るようになっています。

ご近所さんにプロの不動産屋さんがいるのですが、彼女も知らずに、マイホームに200,000ペソ(約56万円)のペナルティを支払っていました。その道のプロでもどれだけ無知であるかがわかりますね。

マニラ・パシグ市でも、街のど真ん中に、許可証がないまま巨大なビルを建設していたのを、市長が直接警告しに行ったことが大きなニュースにもなりました。

パシグ市長であるソット氏は、不正が行われないガバナンスで有名。なのでこの業者はこれまでの不正にまみれたやり方に慣れてしまったのでしょう。

なんで真っ当なやり方をしないのか。それは許可証に必要な書類が、自治体から発行されるのが信じられないぐらい遅い、ということも原因の一つに考えられます。

私たちもタイトル獲得までに10年以上かかりました。行政の仕事のスピードを待っていたら、何もできないっていう事情もあるのかもしれません。

住宅と商業施設で違うフィリピンの基準を解説

フィリピンでは、Occupancy Permit の審査基準は建物の用途によって大きく変わります。

一般住宅は比較的基準がゆるく、最低限の安全性が確保されていれば許可が下りやすいのに対し、

商業施設やオフィスビルになると、避難経路や消防設備、耐火構造など厳しい条件が課されます。

病院や工場など医療系・産業系の施設ではさらに厳格な検査が行われ、取得までに多くの時間と費用がかかるのが実情です。

外国人・日本人が知っておくべき注意点

フィリピンで不動産を購入・所有する場合、外国人単独で土地を所有することはできません。

日本人を含む外国人は、マイホームを建てる際も必ず フィリピン人パートナーとの連名 で土地を所有する必要があります。あくまでフィリピン人がメイン。

つまり、Occupancy Permit(入居許可証)の申請でも、書類上の主たる名義は土地所有者であるフィリピン人パートナー になります。

日本人配偶者が実際に資金を出して建築していても、公式の書類では「土地所有者」ではなく、あくまで「婚姻関係にある者」になる点に注意が必要です。

また、役所でのやりとりの際には:

- 外国人が単独で申請すると不審がられる。

- 日本人が前面に出ると「追加費用」を請求されやすいし面倒が起きる

👉 そのため、可能な限りフィリピン人に役所へ行ってもらうようにしましょう。現地の担当者とのやりとりはパートナーに任せる方がスムーズです。外国人の配偶者を持つ日本人は、ここは控えめに行動するようにしましょう。

Occupancy Permitを取る前に必要な許可3つ

入居許可証を申請する前に、まず揃えておかなければならないのが Building Permit(建築許可) と Fencing Permit(フェンス許可)、そしてFire Permit(ファイヤー・パーミット:消防許可) です。

Building Permit(ビルディング・パーミット:建築許可)

- 建物を建設する際に必要な許可証

- これは必ず建設会社に委託すること。

Fencing Permit(フェンシング・パーミット:フェンス許可)

- フェンスを建設するため事前に申請をする許可証

- フェンスのみを建てる場合は、Occupancy Permitは必要がない。

Fire Permit(ファイヤー・パーミット:消防許可)

- 消防署(Bureau of Fire Protection, BFP)でもらうもの。

- 建築許可と、入居許可の両方で取得が必要です。

BFP の Fire Safety Enforcement Division フォーム一覧

- FSEC(Fire Safety Evaluation Clearance)

- 建築許可(Building Permit)を申請する前に必要。

- 設計図やプランが 消防基準に適合しているか をBFPがチェックする。

- FSIC(Fire Safety Inspection Certificate)

- 建物完成後、入居や営業を始める前に必要。

- 実際の建物が消防安全基準(非常口、消火器、配線、防火壁など)を満たしているか検査される。

- 合格すると Occupancy Permit(入居許可)発行の要件のひとつになる

私たちの場合、後からフェンスを作る決心をしました。建設会社(不動産会社に近い役割を持つこともあります)が勝手にフェンスを作ったことで 無許可扱いとなり、10,000ペソ(約2.8万円)のペナルティ を課されました。

建設会社も基本的に

「これまでの経験上、罰金は取られないはずだし、請求されても建主が払えばいい(建築士談)」

というような安易な考えで仕事を進めてしまいます。

この罰金はきちんと建設会社に抗議をして、料金を請求しました。

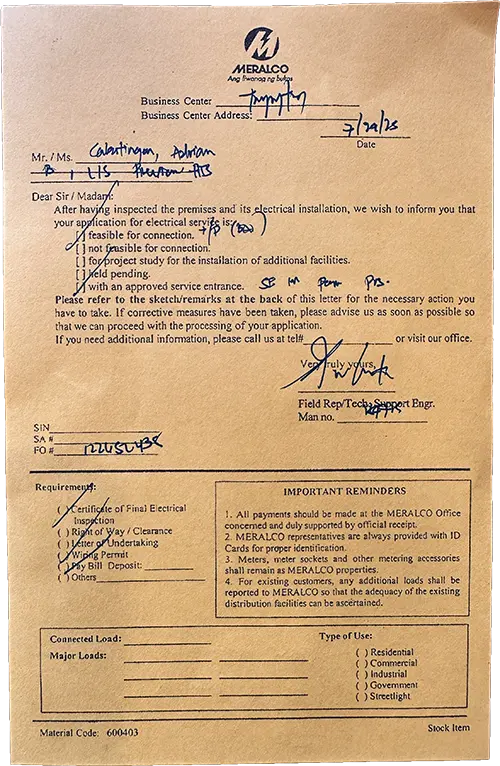

まずはMeralcoの「イエローカード」からスタート

入居許可証の申請は、実は 電気会社(Meralco)のイエローカード から始まります。

これは電気の仮契約を示す紙で、これがないと申請が進まず、最悪電気を止められてしまうことも。

厄介なのは、こちらから電話しても担当者には繋がらないこと。

相手からの電話を逃さず取るしかないという独特のルールがあります。

メッセージにも返信してくれないので、かなり神経を使いました。

建設会社任せ? 自分でやる?

通常は建設会社や代行サービスが一連の手続きをやってくれるようです。

しかし、私たちの場合はなぜか完全に放置され、説明もゼロ。

代行サービスも紹介されましたが、費用は 建築士たちのサインをもらうだけで35,000ペソ以上(約10万円)。

(小規模住宅の場合、大概は全込で5,000〜10,000ペソ)

あまりにも高すぎるので、最終的に自分たちで動くことにしました。

入居許可証の取得にかかった実際の費用

思っていた以上に費用がかかりました。以下は、実際に支払った内訳です。

| 項目 | 金額(PHP) | 日本円換算(1PHP ≒ 2.8円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| Processing Fees | 3,000 | 約8,400円 | 役所の事務手数料 |

| Line & Grade Fees | 385 | 約1,080円 | 敷地測量関連 |

| Excavation Permit Fees | 338 | 約950円 | 掘削許可 |

| Fencing Permit Fees | 500 | 約1,400円 | フェンス設置許可 |

| Surcharge | 1,223 | 約3,400円 | 追加料金 |

| Penalties | 10,000 | 約28,000円 | 無許可フェンスによる罰金 |

| 小計(レシート分) | 15,446 | 約43,200円 | |

| バランガイクリアランス | 100 | 約258円 | 自治体オフィスで発行 |

| アーキテクトへの支払い(非公式) | 6,000 | 約16,800円 | 図面サインのみ |

| ファイヤーパーミット(消防署) | 500 | 約1,400円 | |

| 消火器+火災報知器 | 3,000〜5,000 | 約8,400〜14,000円 | 購入費用 |

| 合計 | 25,000前後 | 約70,000円前後 |

入居許可証の取得にかかった期間

費用だけでなく、時間も想定以上にかかりました。

- Meralcoイエローカード取得:1日〜1週間 (*電話を取り損ねたので)

- 書類集め(Barangay Clearance、消防署など):2〜3週間

- Occupancy Permitに必要な書類集め1〜2週間

- および審査:1−2日

トータルで 約2か月。

日本のように「数日で済む」とは絶対に思わない方がいいです。

さらに、フィリピンあるあるの待ち時間も。

- 窓口に行ったら担当者が不在

- お昼休みで2時間待ち

- 窓口によって言うことが違う

👉 現地エリアの役所対応は日本人の常識からすると驚くことばかり。

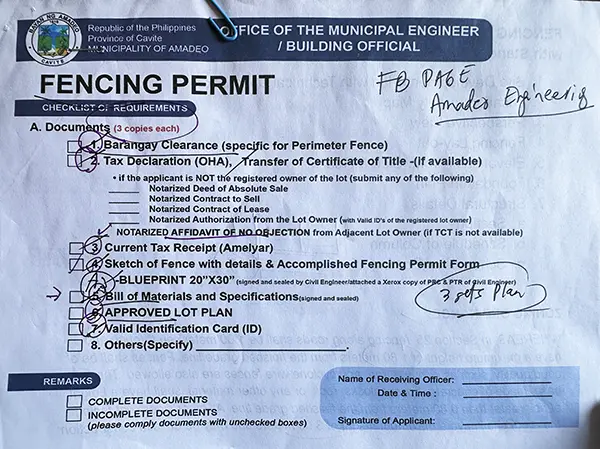

必要書類一覧(フェンシングパーミットの例)

ここで、私が実際に提出を求められた フェンシングパーミットの必要書類 を紹介します。

| 書類名 | 補足 |

|---|---|

| Barangay Clearance(3 copies) | バランガイで発行される証明書 |

| Tax Declaration / Transfer of Title | 土地所有を証明する書類。 |

| Notarized Contract to Sell | 公証済み契約書(必要に応じて) |

| Notarized Authorization from Lot Owner | 他人名義の場合に必要 |

| Affidavit of No Objection from Adjacent Lot Owner | 隣地所有者の同意書 |

| Current Tax Receipt | 最新の固定資産税領収書 |

| Fence Sketch + Fencing Permit Form | 簡単な図面と申請書 |

| Blueprint(20×30、3部) | 建築士またはエンジニアの署名・捺印つき |

| Bill of Materials & Specifications | 資材仕様書(署名・捺印つき) |

| Approved Lot Plan | 測量済み土地図 |

| Valid ID | 申請者本人確認 |

注意:フィリピンの建築士の仕事には裏がある

また、Blueprintや仕様書には必ず 建築士・エンジニアの署名と捺印 が必要で、ここに追加費用が発生しました。

「サインだけでお金がもらえる」という現実

驚いたのは、建設会社のせいで発生したペナルティのほか、役所を通じて紹介された建築士への“裏口支払い”でした。

「ただサインするだけで6,000ペソ」――日本人の感覚からすると、到底ありえない話です。

フィリピンでは多くの住宅が、正式な許可証を取らずに建てられてきました。

本来なら、建物には建築士や水道・電気の専門エンジニアが関わり、設計や安全性を確認する必要があります。

ところが実際には「家をいくつも建ててきたから大丈夫」という理由で、作業員が勝手に設計を行い、その図面に建築士が“サインだけ”をするという慣習が残っているのです。

つまり、何も設計に関与せず、署名をするだけで報酬を得る建築士が数多く存在します。

もちろん、こうしたやり方は今後できるだけ避けるべきです。

私たちの場合もしっかりした建築士がいたのですが、すべての専門士に正式にサインを依頼すると 35,000ペソ もの費用がかかると言われました。

そこで「サインだけなら6,000ペソでやってくれる人がいる」と紹介され、外部の“署名だけ建築士”に頼まざるを得なかったのです。

フェンスを建てるのにご近所の同意が必要?

特に 隣地所有者の同意書 は、日本では考えられない書類。東南南北に住む・あるいは土地の所有者に「フェンスを建ててもいいよ」というサインをもらってこい、というもの。しかし、もし隣人がいない、連絡がつかない場合はどうしたらいいのでしょう?

解決策1:ご近所さんの場合は「ご近所が全て海外にいて連絡がつかない」と説明し、理解を得たそう。

私たちの場合は、職員がこの件について忘れていて、尋ねられることがありませんでした。

書類準備と役所での落とし穴

書類を揃える過程でも、いくつか想定外の壁がありました。

- ブループリントの受け取りに何度も往復

- 役所で急に追加書類を求められる → 土地タイトルのコピー

👉 時間をロスしないために、必要書類はスマホに全部保存しておくのがおすすめです。

メラルコでの本契約と「冷静さ」

ようやくフェンシングパーミットが揃い、オキュパンシーパーミットが下りたら、最後に再び Meralco(電気会社) へ行きます。

イエローカードと入居許可証を持っていけば 本契約 ができました。ここでは追加料金はありませんでした。

ただ、その場で職員から

「ワイヤーパーミットはもらったのか?」と聞かれたのです。

一瞬「そんな書類、初めて聞いた…」と焦りましたが、落ち着いて

『モニシピオ(市役所)から求められた書類は全て揃っている』

と伝えることで、余計な出費を避けることができました。

👉 こういうときこそ 冷静さが大事。慌てて「知りません」と答えると、追加の費用を請求されかねない場面です。

これから建てる人へのアドバイス

最後に、これからフィリピンでマイホームを建てようと思っている日本人・外国人パートナーの方へ。

- 建築許可とフェンス許可は同時に申請すること

- 建設会社任せにせず、手続きの流れを自分で把握しておくこと

- 費用は公式+非公式を合わせて7万円前後はかかると覚悟しておくこと

- 役所はマニラ首都圏でも地方エリアでも時間がかかる → 余裕をもって進めること

- 最後まで冷静に対応すること → 不必要な追加費用を避けられる

「家を建てたらすぐ住める」と思いがちですが、実際には多くの手続きが必要です。

少しでもこれから建てる方の参考になれば幸いです。